【 巻頭特集 】 風評被害の本質を考える

消費者は極めて冷静に特定商品を避けている

中 谷 内 一 也 ( 同 志 社 大 学 心 理 学 部)

・忘れられがちな「消費者」の視点

福島第一原発の事故とそれに伴う放射性物質の広範な漏洩を受け、福島県や茨城県、さらには″東北産〟というくくりで、農産物や水産物の風評被害が広がった。さらには、被災地域からの転入に際して、放射線量を調べた「証明書」の提示が求められたり、それがないことを理由に介護施設への入所が断られたりするという、人に対する風評被害も発生した。なぜ、このようなことになるのだろうか。

新聞やテレビなどの報道は、風評被害がいかに生産者を苦しめているか、あるいは、政府の対応がいかに不適切なのかを伝えるものがほとんどである。ネット上では、マスメディアを風評被害の元凶として批判する論者も少なくない。しかしながら、これら商品や情報のサプライサイドに目を向けた議論に比べて、一方の当事者である消費者の心理に目を向け、なぜ風評被害という社会的な現象が起きるのかを説明しようという試みはあまり見られない。

市場経済の仕組みの中では、消費者の首根っこを捕まえて特定商品の購入を強いるわけにはいかない以上、風評被害を少しでも抑えたいなら、どうしても消費者の行動特性を考慮した働きかけが必要である。そして、特定の購買状況における消費者の行動特性を理解するには、適切な、消費者像゛が描かれているかどうかが重要である。

ところが、政府や放射線防護あるいは食品安全の専門家から発信されるメッセージに接すると、リスク認知研究に携わる者としては、そのメッセージの受け手として暗黙裏に想定されている消費者像に違和感をもつことが多い。

・「パニックに陥る消費者」は虚像

風評被害の発生を受けて、官房長官は定例記者会見で「国民には冷静に行動するようお願いしたい」と訴えていた。多くの専門家が「不確かな情報に振り回されないように」と注意を促していた。そこで想定されている消費者像は、食品の放射能汚染にあたふたし、怪しげな情報に翻弄されて非合理的な行為に走るという存在であろう。

しかし、冷静さを失っている人に向かって「冷静に」と言っても耳に入るものではないし、そもそも、消費者は決して冷静さを失っているわけではないと思う。この間、スーパーの店頭で我を失ってパニックに陥ったり、途方に暮れたりしている消費者など、見かけたことはあるだろうか。不確かな在庫情報に振り回されて、あちこちの店をハシゴした消費者は多かったが、それはペットボトルの飲料水や納豆など特定製品を求めてのことである。東北地方の農産物や水産物を避けるためではないし、そもそも、何かを買わないために右往左往、振り回される必要はない。

つまり、消費者はたいへんスムーズに福島県産や茨城県産の作物を避け、それが全体として風評被害となったり、あるいは消費者のそのような姿勢を先取りして小売店が仕入れを控えたりすることで風評被害を拡大させている。むしろ、ひとりひとりの消費者が冷静に特定地域産品を避けることの集積として風評被害が生じるととらえるべきであろう。近年はトレーサビリティが高められたため、ほとんどの作物は生産地が明示されていて、そのような中にあっては、多くの消費者は望まない生産地を認識した時点で、簡単に選択肢から除外してしまえる。このようなことから、慌てふためきパニックに陥っている消費者像を描くことには違和感を覚えるのである。

・消費者は、論理的に熟慮しているのか

しかし、冷静に熟考して購買意思決定するという消費者像を描くことも不適切である。つまり、確度の高い客観的な情報を収集し、論理に基づいて決定を下すというミニ科学者のような存在として消費者を想定すべきではない。1日24時間のうちで買い物に充てられる時間はほんの一部でしかないし、何かの正解を求めて論理的に思考し、買い物をしているわけでもない。にもかかわらず、消費者にわかるよう、科学的に正しい情報を伝えれば風評被害は防げるはず、という主張を耳にすることは少なくない。

もちろん、科学的に適切な情報を伝えることはそれ自体に価値があると思うし、風評被害の抑制にもプラスに働くだろう。ただし、その働きはあまり大きなものは期待できない。日々の購買行動では、科学的に確認された知見にのみ依存しているのではなく、むしろ、口コミを始めとする必ずしも確度の高くない情報を利用したり、直感や感情にしたがって商品選択したりしている。

この度も、ふだんどおりの消費行動をしているからこそ、科学的には必ずしも避ける必要のない商品を、何となく気持ちが悪いという感覚的な理由で避け、風評被害が生じている。健康被害が現れるような高い放射線量が検出されてもいないのに、つまり、合理的な根拠があるわけでもないのに特定の産地を避けるというのは差別的であると言えば差別的であるが、何となくおいしそう、何となく良さそう、という感覚的な理由で商品選好する日常的な消費者行動がそもそも差別的であるといえば差別的なのである。

・どのような消費者像を想定すべきか

世界的に見ても最も豊かな消費生活を営み、多くの選択肢(商品)に囲まれているわが国の消費者は情報過負荷の状態におかれている。そのような中でコストと品質のバランスを考え自分と家族にとっての効用を最大化させる最適解を求めようとすれば、夕食1回分の材料を揃えるだけで何日もかかってしまうことになり、それは非現実的である。実際の消費者は、「最適解を追求するわけではないが、かといってでたらめな判断をするのでもなく、認知負荷をそれ程かけずそこそこの適切さが得られる程度に合理的な商品選択をする。直感的、感覚的な印象も使いながらスピーディーに次々と意思決定をこなす」、という存在としてとらえるべきであろう。

過剰に多くの選択肢が用意されている消費環境での典型的な商品選択は、まず、大まかな基準によって多くの選択肢を候補から除外し、残った少数の選択肢についてやや細かく情報処理を行って、最終的選出に至るという多段階のプロセスを経る。ここでは時間や商品選択にかけられる認知的負荷(つまり、頭脳労働)に制約があるので、選択肢を簡便に考慮外にできる特定の産地であるという情報は、被災地域の生産者にとってはつらいことであるが、消費者にとっては買い物をラクにする格好の除外基準になってしまいうるのである。

・「直観」と「論理」両面から意思決定

先に、直感的・感情的であり、そこそこ冷静に判断する、という消費者像を提示した。この考え方のベースにあるのは心理学でいう二重過程理論である。二重過程理論は特定の研究者が独自に提唱したというのではなく、さまざまな分野の研究者がそれぞれの領域で人間の判断、意思決定のプロセスをモデル化したもので、細かな部分では相違があるものの主要な部分では同じようなことを主張しており、二重過程理論と総称されている。

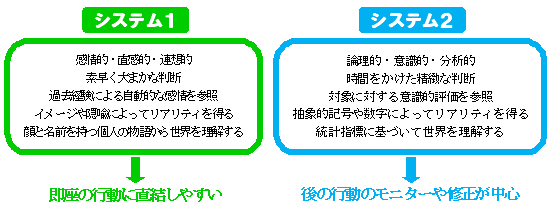

その主張とは、乱暴に言ってしまうと、人間には直感型の思考モードと、論理型の思考モードの両方が備わっているというものである。二重過程理論の代表的なものの1つは、直感的モードをシステム1、論理的モードをシステム2と呼ぶ(表1参照)。システム1による思考の特徴をもう少し詳しく紹介すると、拙速でともかく素早く、ラフだけれどもその分、速く判断を下す。無意識的、自動的な思考で感情や連想に基づく。イメージや物語、特定個人の事例に対してリアリティを感じるというものである。一方、システム2は決定に至るまでに時間を要するが、比較的精緻な判断を下す。意識的、意図的な思考で分析、論理に基づく。抽象的表象や統計指標からリアリティを得るというものである。

誰にも両方のシステムが備わっていて、関わり合って判断を下すのだが、時間的にも、行動への影響の強さも優先するのはシステム1である。そして、システム2の機能は本来、システム1が直感的、感覚的に生み出した判断を監視し、客観的な論拠や論理に基づいて軌道修正することなのであるが、実際には、システム1の直観的な判断を理屈づけ、正当化することが多いといわれる。人間は長い進化のプロセスの中で主にシステム1に依存してサバイバルしてきており、自分や家族、近隣居住者など目に見える特定個人と協力したり、競争したりしながら暮らしてきた。

一方、システム2は目に見えない相手や、個々には対処し得ない大きな集団について抽象的に考えをめぐらせることができるが、こちらは進化のプロセスの中で最近、強まってきたものに過ぎない。リスク評価というのは大きな母集団の中で望ましくない状態が発生する確率を推定する作業であり、システム2の所産である。このため、誰にも2つの思考システムが備わっているので、リスクについて丁寧にわかりやすく説明されればそれを理解することは可能であろうが、それがそのまま現実の消費行動に直結するとは限らない。むしろ、システム1による直観的、感覚的判断が優先してしまうのである。

システム1は直感的で素早く判断する傾向にあり、システム2は決定に時間を要する。

・東北の人を助けたい「熱い」感情に訴える

農作物や農地での放射性物質検出についての報道が盛んになされたのであるから、いくら冷静な対応を求めても、スーパーに入った瞬間にそれらのことをきれいさっぱり忘れて商品選択するのは無理だろう。冷静になれば震災や原発事故を忘れるというものではないからである。

どうせ忘れることなどできないのなら、先の二重過程理論を援用し、“冷静”になってシステム2主体で消費行動をするよう求めるのではなく、むしろ、東北の人たちを助けたいという“熱い”感情に訴えかける、すなわちシステム1を機能させるようメッセージを発信する方が良策なのではないかと考えられる。

実際、都内に開設されている被災県のアンテナショップは盛況だと伝えられるし、直産販売の賑わいも報道されていた。社員食堂で被災県の野菜を積極的に利用しているという企業もある。そういった消費者や企業は多数派ではないかもしれないが、一定程度存在するのなら、今回の震災で風評被害にあっている地域の農産物、水産品であることを積極的に示した方が、ただ 冷静にいることを勧めるよりも有効なのではないだろうか。

風評被害にあっている状況でその県産品であることをアピールするというのはもちろんリスクがあり、チャレンジングではある。しかし、風評被害はそもそも合理的根拠なしに忌避されている状態なのだから、そこに忌避する必要はないという合理的根拠を与えても有効な対策にはなりにくい。また、産地について透明性とトレーサビリティが高まっている今日の状況では、どのみち何県産か表示することになる。であれば、ひっそりと他県産品に紛れて買われることを待つよりも、東北産の野菜や魚を買うことで復興を応援したいという援助動機に積極的に訴えかければどうか。

より行動に結びつくのはシステム1の判断であり、特定の人物が登場し、イメージが浮かぶような物語を提供することでこのシステムはリアリティを得る。この路線で具体的メッセージを構成するのが良いだろう。そして、システム1によって動機づけられた消費者や企業の購買行動をサポートするのが、根拠に基づいて合理的な判断を下そうとするシステム2である。つまり、システム1を活性化させて感情に動機づけられた購買意図を先行させ、それをシステム2の科学的論拠に基づく合理的判断で後押しする、という構図に沿って風評対策を立案すればどうかと考えている。